Как определить внутреннее сопротивление источника. Измерение эдс и внутреннего сопротивления источника тока

На концах проводника, а значит, и тока необходимо наличие сторонних сил неэлектрической природы, с помощью которых происходит разделение электрических зарядов .

Сторонними силами называются любые силы, действующие на электрически заряженные частицы в цепи, за исключением электростатических (т. е. кулоновских).

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внут-ри всех источников тока: в генераторах, на электростанциях, в гальванических элементах, аккумуляторах и т. д.

При замыкании цепи создается электрическое поле во всех про-водниках цепи. Внутри источника тока заряды движутся под действием сторонних сил против кулоновских сил (электроны движут-ся от положительно заряженного электрода к отрицательному), а во всей остальной цепи их приводит а движение электрическое поле (см. рис. выше).

В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит превращение разных видов энергии в электричес-кую. По типу преобразованной энергии различают следующие виды электродвижущей силы:

- электростатическая — в электрофорной машине, в которой происходит превращение механической энергии при трении в электрическую;

- термоэлектрическая - в термоэлементе — внутренняя энергия нагретого спая двух проволок, изготовленных из разных металлов, превращается в электрическую;

- фотоэлектрическая — в фотоэлементе. Здесь происходит превращение энергии света в элек-трическую: при освещении некоторых веществ, например, селена, оксида меди (I) , кремния наблюдается потеря отрицательного электрического заряда;

- химическая — в гальванических элементах, аккумуляторах и др. источниках, в которых происходит превращение химической энергии в электрическую.

Электродвижущая сила (ЭДС) — характеристика источников тока. Понятие ЭДС было введено Г. Омом в 1827 г. для цепей постоянного тока. В 1857 г. Кирхгофф определил ЭДС как работу сторонних сил при переносе единичного электрического заряда вдоль замкнутого контура:

ɛ = A ст /q ,

где ɛ — ЭДС источника тока, А ст — работа сторонних сил , q — количество перемещенного заряда.

Электродвижущую силу выражают в вольтах.

Можно говорить об электродвижущей силе на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил (работа по перемещению единичного заряда) не во всем контуре, а только на данном участке.

Внутреннее сопротивление источника тока.

Пусть имеется простая замкнутая цепь, состоящая из источника тока (например, гальванического элемента, аккумулятора или генератора) и резистора с сопротивлением R . Ток в замкну-той цепи не прерывается нигде, следовательно, oн существует и внутри источника тока. Любой источник представляет собой некоторое сопротивление дли тока. Оно называется внутренним сопротивлением источника тока и обозначается буквой r .

В генераторе r — это сопротивление обмотки, в гальваническом элементе — сопротивление раствора электролита и электродов.

Таким образом, источник тока характеризуется величинами ЭДС и внутреннего сопротивлении, которые определяют его качество. Например, электростатические машины имеют очень большую ЭДС (до десятков тысяч вольт), но при этом их внутреннее сопротивление огромно (до со-тни Мом). Поэтому они непригодны для получения сильных токов. У гальванических элементов ЭДС всего лишь приблизительно 1 В, но зато и внутреннее сопротивление мало (приблизительно 1 Ом и меньше). Это позволяет с их помощью получать токи, измеряемые амперами.

ЭДС и напряжение. Внутреннее сопротивление источников питания.

Ликбез так ликбез!

Закон Ома. Вот я о чем.

О законе Ома мы уже говорили. Поговорим еще раз - с несколько иной стороны. Не вдаваясь в физические подробности и выражаясь простым кошачьим языком, закон Ома гласит: чем больше э.д.с. (электродвижущая сила), тем больше ток, чем больше сопротивление, тем меньше ток.

Переведя сие заклинание на язык сухих формул получаем:

I=E/R

где:I - сила тока,E - Э.Д.С. - электродвижущая силаR - сопротивление

Ток измеряется в амперах, э.д.с. - в вольтах, а сопротивление носит гордое имя товарища Ома.Э.д.с. - это есть характеристика идеального генератора, внутренне сопротивление которого принято считать бесконечно малым. В реальной жизни такое бывает редко, поэтому в силу вступает закон Ома для последовательной цепи (более знакомый нам):

I=U/R

где:U - напряжение источника непосредственно на его клеммах.

Рассмотрим простой пример.

Представим себе обычную батарейку в виде источника э.д.с. и включенного последовательно с ним некоего резистора, который будет олицетворять собой внутреннее сопротивление батарейки. Подключим параллельно батарейке вольтметр. Его входное сопротивление значительно больше внутреннего сопротивления батарейки, но не бесконечно большое - то есть, через него потечет ток. Величина напряжения, которую покажет вольтметр будет меньше величины э.д.с. как раз на величину падения напряжения на внутреннем воображаемом резисторе при данном токе.Но, тем не менее именно эта величина и принимается за напряжение батарейки.

Формула конечного напряжения при этом будет иметь следующий вид:

U(бат)=E-U(внутр)

Так как со временем у всех элементов питания внутреннее сопротивление увеличивается, то и падение напряжения на внутреннем сопротивлении тоже увеличивается. При этом напряжение на клеммах батарейки уменьшается. Мяу!

Разобрались!

Что же происходит, если вместо вольтметра к батарейке подключить амперметр? Так как собственное сопротивление амперметра стремится к нулю, мы фактически будем измерять ток, протекающий через внутреннее сопротивление батарейки. Так как внутренне сопротивление источника очень небольшое, измеренный при этом ток может достигать н ескольких ампер.

Однако следует заметить, что внутреннее сопротивление источника является таким же элементом цепи, как и все остальные. Поэтому при увеличении тока нагрузки падение напряжения на внутреннем сопротивлении также увеличится, что приводит к уменьшению напряжения на нагрузке. Или как мы, радиокоты, любим выражаться - к просадке напруги.

Чтобы изменение нагрузки как можно меньше влияло на выходное напряжение источника его внутреннее сопротивление стараются свести к минимуму.

Можно так подобрать элементы последовательной цепи, чтобы на каком-нибудь из них получить напряжение, уменьшенное, по сравнению с исходным, во сколько угодно раз.

Электрический ток в проводнике возникает под воздействием электрического поля, заставляющего свободные заряженные частицы приходить в направленное движение. Создание тока частиц - серьезная проблема. Соорудить такое устройство, которое будет поддерживать разность потенциалов поля длительное время в одном состоянии - задача, решение которой оказалось под силу человечеству только к концу XVIII века.

Первые попытки

Первые попытки «накопить электричество» для дальнейшего его исследования и использования были предприняты в Голландии. Немец Эвальд Юрген фон Клейст и голландец Питер ван Мушенбрук, проводившие свои исследования в городке Лейден, создали первый в мире конденсатор, названный позже «лейденской банкой».

Накопление электрического заряда уже проходило под действием механического трения. Использовать разряд через проводник можно было в течение некоторого, достаточно короткого, промежутка времени.

Победа человеческого разума над такой эфемерной субстанцией, как электричество, оказалась революционной.

К сожалению, разряд (электрический ток, создаваемый конденсатором) длился настолько коротко, что создать не мог. Кроме того, напряжение, даваемое конденсатором, постепенно понижается, что не оставляет возможности получать длительный ток.

Нужно было искать иной способ.

Первый источник

Эксперименты итальянца Гальвани по исследованию «животного электричества» были оригинальной попыткой найти естественный источник тока в природе. Развешивая лапки препарированных лягушек на металлических крючках железной решетки, он обратил внимание на характерную реакцию нервных окончаний.

Однако выводы Гальвани опроверг другой итальянец - Алессандро Вольта. Заинтересовавшись возможностью получения электричества из организмов животных, он провел серию экспериментов с лягушками. Но вывод его оказался полной противоположностью предыдущим гипотезам.

Вольта обратил внимание, что живой организм является лишь индикатором электрического разряда. При прохождении тока мышцы лапок сокращаются, указывая на разность потенциалов. Источником электрического поля оказался контакт разнородных металлов. Чем дальше друг от друга они находятся в ряду химических элементов, тем значительнее эффект.

Пластины из разнородных металлов, проложенные бумажными дисками, пропитанными раствором электролита, создавали длительное время необходимую разность потенциалов. И пусть она была невысока (1,1 В), но электрический ток можно было исследовать долгое время. Главное, что напряжение сохранялось неизменным так же долго.

Что происходит

Почему в источниках, получивших название «гальванических элементов», вызывается такой эффект?

Два металлических электрода, помещенных в диэлектрик, играют разные роли. Один поставляет электроны, другой их принимает. Процесс окислительно-восстановительной реакции приводит к появлению избытка электронов на одном электроде, который называют отрицательным полюсом, и недостатка на втором, обозначим его как положительный полюс источника.

В самых простых гальванических элементах окислительные реакции происходят на одном электроде, восстановительные - на другом. Электроны приходят на электроды из внешней части цепи. Электролит является проводником тока ионов внутри источника. Сила сопротивления руководит длительностью процесса.

Медно-цинковый элемент

Принцип действия гальванических элементов интересно рассмотреть на примере медно-цинкового гальванического элемента, действие которого идет в счет энергии цинка и сульфата меди. В этом источнике пластина из меди помещена в раствор а цинковый электрод погружен в раствор сульфата цинка. Растворы разделены пористой прокладкой во избежание смешивания, но обязательно соприкасаются.

Если цепь замкнута, поверхностный слой цинка окисляется. В процессе взаимодействия с жидкостью атомы цинка, превратившись в ионы, появляются в растворе. На электроде высвобождаются электроны, которые могут принимать участие в образовании тока.

Попадая на медный электрод, электроны принимают участие в восстановительной реакции. Из раствора на поверхностный слой поступают ионы меди, в процессе восстановления они превращаются в атомы меди, осаждаясь на медной пластине.

Суммируем происходящее: процесс работы гальванического элемента сопровождается переходом электронов восстановителя к окислителю по внешней части цепи. Реакции идут на обоих электродах. Внутри источника протекает ионный ток.

Сложности использования

В принципе, любая из возможных окислительно-восстановительных реакций может быть использована в батареях. Но веществ, способных работать в ценных технически элементах, не так уж и много. Более того, многие реакции требуют затрат дорогостоящих веществ.

Современные аккумуляторные батареи имеют более простое строение. Два электрода, помещенные в один электролит, заполняют сосуд - корпус батареи. Такие конструктивные особенности упрощают строение и удешевляют аккумуляторы.

Любой гальванический элемент способен создавать постоянный ток.

Сопротивление тока не позволяет всем ионам одновременно оказаться на электродах, поэтому элемент работает достаточно долго. Химические реакции образования ионов рано или поздно прекращаются, элемент разряжается.

Источника тока имеет большое значение.

Немного о сопротивлении

Использование электрического тока, бесспорно, вывело научно-технический прогресс на новую ступень, дало ему гигантский толчок. Но сила сопротивления протеканию тока становится на пути такого развития.

С одной стороны, электрический ток обладает бесценными свойствами, используемыми в быту и технике, с другой - имеется значительное противодействие. Физика как наука о природе пытается установить баланс, привести в соответствие эти обстоятельства.

Сопротивление тока возникает вследствие взаимодействия электрически заряженных частиц с веществом, по которому они движутся. Исключить этот процесс в нормальных температурных условиях невозможно.

Сопротивление

Источника тока и противодействие внешней части цепи имеют несколько различную природу, но одинаковым в этих процессах является совершение работы по перемещению заряда.

Сама работа зависит только от свойств источника и его наполнения: качеств электродов и электролита, так же как для внешних частей цепи, сопротивление которых зависит от геометрических параметров и химических характеристик материала. К примеру, сопротивление металлического провода возрастает с увеличением его длины и уменьшается при расширении площади сечения. При решении задачи, как уменьшить сопротивление, физика рекомендует использовать специализированные материалы.

Работа тока

В соответствии с законом Джоуля-Ленца в проводниках выделяется количество теплоты, пропорциональное сопротивлению. Если количество теплоты обозначить Q внут. , силу тока I, время его протекания t, то получим:

- Q внут. = I 2 · r · t,

где r - внутреннее сопротивление источника тока.

Во всей цепи, включающей как внутреннюю, так и внешнюю ее части, выделится полное количество теплоты, формула которого имеет вид:

- Q полное = I 2 · r · t + I 2 · R · t = I 2 · (r +R) ·t,

Известно, как обозначается сопротивление в физике: внешняя цепь (все элементы, кроме источника) имеет сопротивление R.

Закон Ома для полной цепи

Учтем, что основную работу совершают сторонние силы внутри источника тока. Ее величина равна произведению заряда, переносимого полем, и электродвижущей силы источника:

- q · E = I 2 · (r + R) · t.

понимая, что заряд равен произведению силы тока на время его протекания, имеем:

- E = I · (r + R).

В соответствии с причинно-следственными связями закон Ома имеет вид:

- I = E: (r + R).

В замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна общему (полному) сопротивлению цепи.

Опираясь на эту закономерность, можно определить и внутреннее сопротивление источника тока.

Разрядная емкость источника

К основным характеристикам источников можно отнести и разрядную емкость. Максимальное количество электричества, получаемое при эксплуатации в определенных условиях, зависит от силы тока разряда.

В идеальном случае, когда выполняются определенные приближения, разрядную емкость можно считать постоянной.

К примеру, стандартная батарейка разности потенциалов 1,5 В обладает разрядной емкостью 0,5 А·ч. Если ток разрядки 100 мА, то работает в течение 5 часов.

Способы зарядки батарей

Эксплуатация батарей приводит к их разрядке. зарядка малогабаритных элементов осуществляется при помощи тока, значение силы которого не превышает одной десятой емкости источника.

Предлагаются следующие способы зарядки:

- использование неизменного тока в течение заданного времени (порядка 16 часов током 0,1 емкости аккумулятора);

- зарядка понижающим током до заданного значения разности потенциалов;

- использование несимметричных токов;

- последовательное применение кратких импульсов зарядки и разрядки, при которых время первой превышает время второй.

Практическая работа

Предлагается задание: определить внутреннее сопротивление источника тока и ЭДС.

Для его выполнения необходимо запастись источником тока, амперметром, вольтметром, ползунковым реостатом, ключом, набором проводников.

Использование позволит определить внутреннее сопротивление источника тока. Для этого необходимо знать его ЭДС, величину сопротивления реостата.

Расчетная формула сопротивления тока во внешней части цепи может быть определена из закона Ома для участка цепи:

- I = U: R,

где I - сила тока во внешней части цепи, измеряется амперметром; U - напряжение на внешнем сопротивлении.

Для повышения точности измерения делаются не менее 5 раз. Для чего это нужно? Измеренные в ходе эксперимента напряжение, сопротивление, ток (вернее, сила тока) используются далее.

Чтобы определить ЭДС источника тока, воспользуемся тем, что напряжение на его клеммах при разомкнутом ключе практически равно ЭДС.

Соберем цепь из последовательно включенных батареи, реостата, амперметра, ключа. К клеммам источника тока подключаем вольтметр. Разомкнув ключ, снимаем его показания.

Внутреннее сопротивление, формула которого получена из закона Ома для полной цепи, определим математическими расчетами:

- I = E: (r + R).

- r = E: I - U: I.

Измерения показывают, что внутреннее сопротивление бывает значительно меньше внешнего.

Практическая функция аккумуляторов и батарей находит широкое применение. Бесспорная экологическая безопасность электродвигателей не подлежит сомнению, но создать емкий, эргономичный аккумулятор - проблема современной физики. Ее решение приведет к новому витку развития автомобильной техники.

Малогабаритные, легкие, емкие аккумуляторные батареи также крайне необходимы в мобильных электронных устройствах. Запас энергии, применяемой в них, напрямую связан с работоспособностью устройств.

Закон Ома для полной цепи, определение которого касается значения электрического тока в реальных цепях, находится в зависимости от источника тока и от сопротивления нагрузки. Этот закон носит и другое название - закон Ома для замкнутых цепей. Принцип действия данного закона заключается в следующем.

В качестве самого простого примера, электрическая лампа, являющаяся потребителем электрического тока, совместно с источником тока есть не что иное, как замкнутая . Данная электрическая цепь наглядно показана на рисунке.

Электроток, проходя через лампочку, также проходит и через сам источник тока. Таким образом, во время прохождения по цепи, ток испытает сопротивление не только проводника, но и сопротивление, непосредственно, самого источника тока. В источнике сопротивление создается электролитом, находящимся между пластинами и пограничными слоями пластин и электролита. Отсюда следует, что в замкнутой цепи, ее общее сопротивление будет состоять из суммы сопротивлений лампочки и источника тока.

Внешнее и внутреннее сопротивление

Сопротивление нагрузки, в данном случае лампочки, соединенной с источником тока, носит название внешнего сопротивления. Непосредственное сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. Для более наглядного изображения процесса, все значения необходимо условно обозначить. I - , R - внешнее сопротивление, r - внутреннее сопротивление. Когда по электрической цепи протекает ток, то для того, чтобы поддерживать его, между концами внешней цепи должна присутствовать разность потенциалов, которая имеет значение IхR. Однако, протекание тока наблюдается и во внутренней цепи. Значит, для того, чтобы поддержать электроток во внутренней цепи, также необходима разность потенциалов на концах сопротивления r. Значение этой разности потенциалов равно Iхr.

Электродвижущая сила аккумулятора

Аккумулятор должен иметь следующее значение электродвижущей силы, способной поддерживать необходимый ток в цепи: Е=IхR+Iхr . Из формулы видно, что электродвижущая сила аккумулятора составляет сумму внешнего и внутреннего . Значение тока нужно вынести за скобки: Е=I(r+R) . Иначе можно представить: I=Е/(r+R) . Двумя последними формулами выражается закон Ома для полной цепи, определение которого звучит следующим образом: в замкнутой цепи сила тока прямо пропорциональна электродвижущей силе и обратно пропорциональна сумме сопротивлений этой цепи.

Допустим, есть простейшая электрическая замкнутая цепь, включающая в себя источник тока, например генератор, гальванический элемент или аккумулятор, и резистор, обладающий сопротивлением R. Поскольку ток в цепи нигде не прерывается, то и внутри источника он течет.

В такой ситуации можно сказать, что любой источник обладает некоторым внутренним сопротивлением, препятствующим току. Это внутреннее сопротивление характеризует источник тока и обозначается буквой r. Для или аккумулятора внутреннее сопротивление - это сопротивление раствора электролита и электродов, для генератора - сопротивление обмоток статора и т. д.

Таким образом, источник тока характеризуется как величиной ЭДС, так и величиной собственного внутреннего сопротивления r – обе эти характеристики свидетельствуют о качестве источника.

Электростатические высоковольтные генераторы (как генератор Ван де Граафа или генератор Уимшурста), к примеру, отличаются огромной ЭДС измеряемой миллионами вольт, при этом их внутреннее сопротивление измеряется сотнями мегаом, потому они и непригодны для получения больших токов.

Гальванические элементы (такие как батарейка) - напротив - имеют ЭДС порядка 1 вольта, хотя внутреннее сопротивление у них порядка долей или максимум - десятка Ом, и от гальванических элементов поэтому можно получать токи в единицы и десятки ампер.

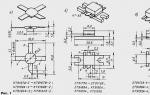

На данной схеме показан реальный источник с присоединенной нагрузкой. Здесь обозначены , его внутреннее сопротивление, а также сопротивление нагрузки. Согласно , ток в данной цепи будет равен:

Поскольку участок внешней цепи однороден, то из закона Ома можно найти напряжение на нагрузке:

Выразив из первого уравнения сопротивление нагрузки, и подставив его значение во второе уравнение, получим зависимость напряжения на нагрузке от тока в замкнутой цепи:

В замкнутом контуре ЭДС равна сумме падений напряжений на элементах внешней цепи и на внутреннем сопротивлении самого источника. Зависимость напряжения на нагрузке от тока нагрузки в идеальном случае линейна.

График это показывает, но экспериментальные данные на реальном резисторе (крестики возле графика) всегда отличаются от идеала:

Эксперименты и логика показывают, что при нулевом токе нагрузки напряжение на внешней цепи равно ЭДС источника, а при нулевом напряжении на нагрузке ток в цепи равен . Это свойство реальных цепей помогает экспериментально находить ЭДС и внутреннее сопротивление реальных источников.

Экспериментальное нахождение внутреннего сопротивления

Чтобы экспериментально определить данные характеристики, строят график зависимости напряжения на нагрузке от величины тока, затем экстраполируют его до пересечения с осями.

В точке пересечения графика с остью напряжения находится значение ЭДС источника, а в точке пересечения с осью тока находится величина тока короткого замыкания. В итоге внутреннее сопротивление находится по формуле:

Развиваемая источником полезная мощность выделяется на нагрузке. График зависимости этой мощности от сопротивления нагрузки приведен на рисунке. Эта кривая начинается от пересечения осей координат в нулевой точке, затем возрастает до максимального значения мощности, после чего спадает до нуля при сопротивлении нагрузки равном бесконечности.

Чтобы найти максимальное сопротивление нагрузки, при котором теоретически разовьется максимальная мощность при данном источнике, берется производная от формулы мощности по R и приравнивается к нулю. Максимальная мощность разовьется при сопротивлении внешней цепи, равном внутреннему сопротивлению источника:

Это положение о максимальной мощности при R = r, позволяет экспериментально найти внутреннее сопротивление источника, построив зависимость мощности, выделяемой на нагрузке, от величины сопротивления нагрузки. Найдя реальное, а не теоретическое, сопротивление нагрузки, обеспечивающее максимальную мощность, определяют реальное внутреннее сопротивление источника питания.

КПД источника тока показывает отношение максимальной выделяемой на нагрузке мощности к полной мощности, которую в данный момент развивает