Ассоциативная память. Развитие ассоциативной памяти. Способы организации памяти Поиск и размещение информации в ассоциативной памяти

Однако зонтик, конечно же, остается на полке, потому что сознание человека, стоящего на пороге своей квартиры, заполнено совсем иными проблемами...

В попытках как-то объяснить этот обескураживающий феномен нейробиологи из Института биологических исследований Солка (Salk Institute for Biological Studies) в пригороде Сан-Диего (США, штат Калифорния) провели серию интересных экспериментов. Институт Солка - это независимая некоммерческая организация, занимающаяся фундаментальными исследованиями, лечением людей и обучением будущих специалистов, а назван этот институт по имени его основателя (1965) - иммунолога Джонаса Эдвардса Солка (Jonas Edward Salk (1914-1995), в свое время одержавшего победу над полиомиелитом). О полученных результатах сообщается в выпуске журнала Neuron ("Нейрон") от 20 октября. Грубо говоря, удалось впервые показать, что мозг помнит про грозовую угрозу, даже если мы ее игнорируем и оставляем зонтик дома.

"Впервые при взгляде на мозговую активность обезьяны резус мы научились отгадывать, что в действительности знает животное", - говорит Томас Д. Олбрайт (Thomas D. Albright), что руководит Vision Center Laboratory. А основной автор исследования, Адам Мессинджер (Adam Messinger), бывший аспирант Олбрайта, который ныне трудится в американском Национальном институте психического здоровья (National Institute of Mental Health - NIMH), сравнивает предмет своего изучения с подсознательным знанием. Это знание остается у нас даже в том случае, если оно недоступно непосредственно сознанию. Он приводит такой пример: "Вы знаете, что встретили жену вашего коллеги по работе, хотя и не способны вспомнить ее лицо".

Человеческая память полагается главным образом на ассоциации ; когда мы пытаемся восстановить какую-либо информацию, один предмет напоминает нам о каком-то другом, который в свою очередь напоминает нам о третьем, и так далее... Как раз на учете этого обстоятельства и основаны, например, феноменальные успехи рекордсменов по запоминанию цифровых рядов, увязывающих с каждой цифрой какие-то более привычные предметы из окружающего мира - это так называемые мнемонические приемы. Разумеется, нейробиологи уже давно и весьма активно пытаются разобрать устройство всей этой ассоциативной памяти "по винтикам". Некоторые специалисты вообще утверждают, что внутри нас запрятано по меньшей мере два типа памяти (а кто-то насчитывает их до десяти разновидностей, но это уже скорее из области курьезов). Первая - основная память - функционально связана с работой фронтальной коры головного мозга, а вторая, гораздо более емкая, - ютится в специфической области мозга, получившей название нижней височной коры (inferior temporal cortex - ITC). Именно там хранится информация едва ли не обо всех событиях нашей жизни. Правда, памятные следы в височной коре окружены неработающими участками мозга, они как бы замурованы. И активизировать, пробудить эту память можно, например, в состоянии гипнотического транса с помощью особых наводящих вопросов.

Еще один способ изучения ассоциативной памяти (реализованный исследователями из Института Солка) состоит в том, чтобы обучать подключенных к приборам макак-резусов (обезьян из рода макак) запоминанию пар каких-нибудь символов. При показе первого из запоминаемых парных символов (например, картинки с изображением хмурых облаков) обезьянам предлагаются на выбор два варианта, правильным из которых считается лишь один - тот, что связан с начальным стимулом (в данном случае это будет зонтик). Награда за правильный выбор - глоток обожаемого обезьянами фруктового сока.

"Мы старались, чтобы обезьяны не ошибались в ходе этих тестов, однако случались и серии ошибок, - поясняет Олбрайт. - И нам стало интересно, что же происходит в их мозгу, когда обезьяны делают явно неверный выбор, несмотря на то, что они наверняка должны были бы помнить правильную связь пары символов". И вот в то время как обезьяны пробовали вспомнить - то есть восстановить правильные ассоциативные связи - и делали-таки свой ошибочный выбор, ученые стали наблюдать сигналы от невроцитов (нервных клеток, нейронов) в этой самой нижней височной коре головного мозга. А теперь уже точно известно, что эта область критически важна для процессов визуального распознавания различных структур и к тому же отвечает за работу именно этого типа памяти.

После того, как Олбрайт и его группа проанализировали картины активности мозговых клеток в нижней височной коре, они сделать вывод о том, что более 50 процентов тамошних активных невроцитов можно смело отнести к особому новому классу нейронов, в которых, как считают исследователи, и закодирована память о правильных соединениях "стимула" и связанного с ним символа.

А самым удивительным во всей этой истории кажется то, что эти специализированные мозговые клетки продолжали посылать свои "правильные" импульсы даже тогда, когда обезьяны выбирали символы неверные. "В этом смысле мозговые клетки "знают" больше, чем обезьяны обнаруживают своим поведением", - говорит Олбрайт. Ведь в реальном мире обезьян (как и людей) все время что-нибудь отвлекает, то есть не дает как следует сосредоточиться и сбивает с правильных мыслей, не позволяет обратиться к истинной памяти...

Ассоциативная память

Говорят, что память держится на трех китах: ассоциациях, запечатлении, повторении. Но обязательно ли придерживаться этой модели? Догадливые читатели без труда увидят аналогию с древними представлениями о мироустройстве и о Земле, имеющей плоскую поверхность. Но обязательно ли придерживаться этой модели? Впрочем, пока старая модель вас устраивает, можно с успехом пользоваться ею в повседневной практике.

Ассоциации – это невидимые зацепки, прочно связывающие то, что мы уже хорошо помним, с тем, что требуется закрепить в памяти.

Ассоциативную память можно и нужно развивать и тренировать. При приложении сознательных усилий поиск ассоциаций будет происходить гораздо быстрее, а со временем навык может перейти на бессознательный уровень, ассоциации будут находиться сами собой и запоминать информацию станет все легче и легче.

Но хватит теории, пора переходить непосредственно к простым и совершенно необременительным упражнениям!

Итак, вы прочитали 50 слов, представляя соответствующие образы как можно ярче, в цвете и движении. А теперь постарайтесь связать все слова в один длинный рассказ или в несколько коротких: кошка, дом, машина, яблоко…

Ключ

Бело-рыжая КОШКА зашла в ДОМ из красного кирпича, прошла во встроенный гараж, села в малиновую МАШИНУ, выехала на автостраду и стала, управляя рулем левой лапой, грызть зеленое ЯБЛОКО, держа его правой лапой.

Вспоминать слова на данном этапе развития памяти нет никакой необходимости. Это вы будете делать чуть позже, причем легко и играючи. Сейчас же я не рекомендую перегружать себя сложными упражнениями. Хотите достигнуть очень высокого уровня памяти? Для большинства людей эффективнее двигаться, наращивая уровень сложности понемногу, зато регулярно.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Психология интеллекта и одаренности автора Ушаков Дмитрий ВикторовичРежимы творческого мышления, ассоциативная сеть и распределенное внимание Идеи механизмов, которые могут быть сопоставлены с интуитивным полюсом мышления, в современной психологии восходят к работам С. Медника. В начале 1960-х годов он предположил, что индивидуальные

автора Мюллер СтаниславЧасть I. Как в два раза улучшить память за сорок пять минут, или Введение в голографическую память С чего все начиналось… Несколько лет назад, после окончания последнего занятия по развитию памяти, один из студентов предъявляет претензии в отношении результатов

Из книги Разблокируй свою память: запомни все! автора Мюллер СтаниславАссоциативная память Говорят, что память держится на трех китах: ассоциации, запечатлении, повторении. Но обязательно ли придерживаться этой модели?Догадливые читатели без труда увидят аналогию с древними представлениями о мироустройстве и о Земле, имеющей плоскую

Из книги Разблокируй свою память: запомни все! автора Мюллер СтаниславАссоциативная память Та же самая игра (или упражнение, как вам будет угодно) на ассоциативное связывание между собой слов, но только с участием ощущений прикосновения. Придумываете один рассказ, включающий все пятьдесят слов, или несколько коротких, что вначале даже

Из книги Разблокируй свою память: запомни все! автора Мюллер СтаниславАссоциативная память Та же самая игра (или упражнение) на ассоциативное связывание между собой слов, но уже со звуками и прикосновениями. Придумываете один или несколько рассказов, включающих пятьдесят слов.Точно так же пропускаем трудные слова. Хотя, если есть желание и

Из книги Разблокируй свою память: запомни все! автора Мюллер СтаниславАссоциативная память Придумайте один рассказ, содержащий все пятьдесят слов, или несколько коротких. Трудные слова теперь не пропускаем. Составление рассказа не должно уже представлять для вас труда.Вспоминать слова или рассказы на данном этапе развития ассоциативной

автора Мюллер СтаниславЧасть I Как в два раза улучшить память за 45 минут, или введение в голографическую память «В начале славных дел…» Несколько лет назад, после окончания последнего занятия по развитию памяти, один из студентов предъявил мне претензии:– Станислав, люди к вам приходят, чтобы

Из книги Вспомни всё [Секреты суперпамяти. Книга-тренажер] автора Мюллер СтаниславАссоциативная память Говорят, что память держится на трех китах: ассоциациях, запечатлении, повторении. Но обязательно ли придерживаться этой модели? Догадливые читатели без труда увидят аналогию с древними представлениями о мироустройстве и о Земле, имеющей плоскую

Из книги Начнем сначала, или Как разглядеть свое Завтра автора Козлов Николай ИвановичПамять прошлого и память будущего Мои коллеги-психологи, исследователи памяти, предполагают, что резервы нашей памяти практически неисчерпаемы. Нашей головы хватит, чтобы мы запоминали все и всегда: и вон тот случайный разговор на улице, и колыхание каждой ветки вон того

Из книги Психология взрослости автора Ильин Евгений ПавловичАссоциативная методика диагностики личностной зрелости Авторы: Е. В. Каляева, Т. В. ПрокофьеваИнструкция. Вашему вниманию предлагается ряд слов. Подумайте, какие ассоциации вызывает каждое из этих слов, запишите их.Предлагаются 35 характеристик, раскрывающих понятие

Из книги Психология развития [Методы исследования] автора Миллер Скотт«Повседневная» память и долговременная память Рассмотрим еще два вопроса, имеющих отношение к теме «Память». До сих пор основное внимание уделялось стандартным лабораторным методам, часто исполь-зуемым при изучении памяти в любой возрастной период. Два последних

Из книги Общая психология автора Дмитриева Н Ю8. Ассоциативная психология В процессе формирования психологии стал преобладать ассоцианистский подход к восприятию. Ассоциативная психология – одно из основных направлений в психологии XVII–XIX вв. Главным объяснительным принципом психической жизни являлось понятие

Из книги Все лучшее, что не купишь за деньги. Мир без политики, нищеты и войн автора Фреско Жак автора Ньюберг Эндрю Из книги Тайна Бога и наука о мозге [Нейробиология веры и религиозного опыта] автора Ньюберг Эндрю Из книги Тайна Бога и наука о мозге [Нейробиология веры и религиозного опыта] автора Ньюберг ЭндрюСпособы организации памяти

| Наименование параметра | Значение |

| Тема статьи: | Способы организации памяти |

| Рубрика (тематическая категория) | Компьютеры |

Функционально ЗУ любого типа всегда состоят из запоминающего массива, хранящего информацию, и вспомогательных, весьма сложных блоков, служащих для поиска в массиве, записи и считывания (и, в случае если требуется, для регенерации).

Запоминающий массив (ЗМ) состоит из множества одинаковых запоминающих элементов (ЗЭ). Все ЗЭ организованы в ячейки, каждая из которых предназначена для хранения единицы информации в виде двоичного кода, число разрядов которого определяется шириной выборки. Способ организации памяти зависит от методов размещения и поиска информации в ЗМ. По этому признаку различают адресную, ассоциативную и стековую память.

АДРЕСНАЯ ПАМЯТЬ

В памяти с адресной организацией размещение и поиск информации в ЗМ основаны на использовании адреса хранения единицы информации, которую в дальнейшем для краткости будем называть словом . Адресом служит номер ячейки ЗМ, в которой это слово размещается. При записи (считывании) слова в ЗМ инициирующая эту операцию команда должна указывать адрес (номер) ячейки, по которому нужно произвести запись (считывание).

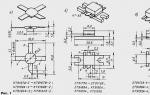

На рис. 5.2 изображена обобщенная структура адресной памяти.

Цикл обращения к памяти инициализируется поступающим в БУП сигналом "Обращение". Общая часть цикла обращения включает в себя прием в РгА с шины адреса (ША) адреса обращения и прием в БУП управляющего сигнала "Операция", указывающего вид запрашиваемой операции (считывание или запись).

Считывание . БАВ дешифрирует адрес и посылает сигнал, выделяющий заданную адресом ячейку ЗМ. В общем случае БАВ может также посылать в выделенную ячейку памяти сигналы, настраивающие ЗЭ ячейки на запись или считывание. После этого записанное в ячейку слово считывается усилителями БУС и передается в РгИ. Далее в памяти с разрушающим считыванием происходит регенерация информации путем записи слова из РгИ через БУЗ в ту же ячейку ЗМ. Операция считывания завершается выдачей слова из РгИ на выходную информационную шину ШИ вых.

Запись. Помимо указанной выше общей части цикла обращения происходит прием записываемого слова с входной шины ШИ вх в РгИ. Сама запись в общем случае состоит из двух операций – очистки ячейки и собственно записи. Для этого БАВ сначала производит выборку и очистку ячейки, заданной адресом в РгА. Очистка ячейки ЗМ (приведение в исходное состояние) может осуществляться по-разному. В частности, в памяти с разрушающим считыванием очистку можно производить сигналом считывания слова в ячейке при блокировке БУС (чтобы в РгИ не поступила информация). Далее в выбранную ячейку записывается новое слово.

Необходимость в операции очистки ячейки перед записью, так же как и в операции регенерации информации при считывании, определяется типом используемых ЗЭ, способами управления, особенностями электронной структуры БИС памяти, в связи с этим в полупроводниковых памятях эти операции могут отсутствовать.

БУП генерирует необходимые последовательности управляющих сигналов, инициирующих работу отдельных узлов памяти. Следует иметь в виду, что БУП должна быть весьма сложным устройством (своеобразным управляющим контроллером, имеющим собственную кэш-память), придающим БИСу памяти в целом специальные потребительские свойства, такие как многопортовость, конвейерная выдача информации и т.п.

АССОЦИАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

В памяти этого типа поиск информации происходит не по адресу, а по ее содержанию. Под содержанием информации в данном случае принято понимать не смысловая нагрузка лежащего на хранении в ячейке памяти слова, а содержание ЗЭ ячейки памяти, ᴛ.ᴇ. побитовый состав записанного двоичного слова. При этом ассоциативный запрос (признак) также представляет собой двоичный код с определенным побитовым составом. Поиск по ассоциативному признаку происходит параллельно во времени для всех ячеек ЗМ и представляет собой операцию сравнения содержимого разрядов регистра признака с содержимым соответствующих разрядов ячеек памяти. Для организации такого поиска все ЗЭ ЗМ снабжены однобитовыми процессорами, в связи с этим в ряде случаев память такого типа рассматривают как многопроцессорную систему.

Полностью ассоциативная память большого объёма является очень дорогостоящим устройством, в связи с этим для ее удешевления уменьшают число однобитовых процессоров до одного на ячейку памяти. В этом случае сравнение ассоциативного запроса с содержимым ячеек памяти идет последовательно для отдельных разрядов, параллельно во времени для всех ячеек ЗМ.

При очень больших объёмах памяти на определенных классах задач ассоциативный поиск существенно ускоряет обработку данных и уменьшает вероятность сбоя в ЭВМ. Вместе с тем, ассоциативные ЗУ с блоками соответствующих комбинационных схем позволяют выполнить в памяти достаточно сложные логические операции: поиск максимального или минимального числа в массиве, поиск слов, заключенных в определенные границы, сортировку массива и т.д.

Следует отметить, что ассоциативный поиск можно реализовать и в компьютере с обычной адресной памятью, последовательно вызывая записанные в ячейки памяти слова в процессор и сравнивая их с некоторым ассоциативным признаком (шаблоном). При этом при больших объёмах памяти на это будет затрачено много времени. При использовании ассоциативной памяти можно, не считывая слов из ОП в процессор, за одно обращение определить количество слов, отвечающих тому или иному ассоциативному запросу. Это позволяет в больших базах данных очень оперативно реализовать запрос типа: сколько жителей области не представило декларацию о доходах и т.п.

В некоторых специализированных ЭВМ ОП или его часть строится таким образом, что позволяет реализовать как ассоциативный, так и адресный поиск информации.

Упрощенная структурная схема ассоциативной памяти, в которой все ЗЭ ЗМ снабжены однобитовыми процессорами, приведена на рис. 5.3.

Первоначально рассмотрим операцию, называющуюся контроль ассоциации . Эта операция является общей для операции считывания и записи, а также имеет самостоятельное значение.

По входной информационной шине в РгАП поступает n-разрядный ассоциативный запрос, ᴛ.ᴇ. заполняются разряды от 0 до n-1. Одновременно в РгМ поступает код маски поиска, при этом n-й разряд РгМ устанавливается в 0. Ассоциативный поиск производится лишь для совокупности разрядов РгАП, которым соответствуют 1 в РгМ (незамаскированные разряды РгАП). Важно заметить, что для слов, в которых цифры в разрядах совпали с незамаскированными разрядами РгАП, КС устанавливает 1 в соответствующие разряды РгСв и 0 в остальные разряды.

Комбинационная схема формирования результата ассоциативного обращения ФС формирует из слова, образовавшегося в РгСв, как минимум три сигнала:

A 0 – отсутствие в ЗМ слов, удовлетворяющих ассоциативному признаку;

A 1 – наличие одного такого слова;

A 2 – наличие более чем одного слова.

Возможны и другие операции над содержимым РгСв, к примеру подсчет количества единиц, ᴛ.ᴇ. подсчет слов в памяти, удовлетворяющих ассоциативному запросу, и т.п.

Формирование содержимого РгСв и a 0 , a 1 , a 2 по содержимому РгАП, РгМ, ЗМ и принято называть операцией контроля ассоциации.

Считывание. Сначала производится контроль ассоциации по признаку в РгАП.

A 0 = 1 – считывание отменяется из-за отсутствия искомой информации;

A 1 = 1 – считывается в РгИ найденное слово, после чего выдается на ШИ вых;

A 2 = 1 – считывается слово, имеющее, к примеру, наименьший номер среди ячеек, отмеченных 1 в РгСв, после чего выдается на ШИ вых.

Запись. Сначала отыскивается свободная ячейка (полагаем, что в разряде занятости свободной ячейки записан 0). Для этого выполняется контроль ассоциации при РгАП=111...10 и РгМ=000...01, ᴛ.ᴇ. n-й разряд РгАП устанавливается в 0, а n-й разряд РгМ – в 1. При этом свободная ячейка отмечается 1 в РгСв. Для записи выбирают свободную ячейку, к примеру, с наименьшим номером. В нее записывается слово, поступившее с ШИ вх в РгИ.

Следует отметить, что на данной схеме не изображены блоки БУП, БУС, БУЗ, которые есть в реальных устройствах. Вместе с тем, для построения ассоциативной памяти требуются запоминающие элементы, допускающие считывание без разрушения.

СТЕКОВАЯ ПАМЯТЬ (МАГАЗИННАЯ)

Стековая память, так же как и ассоциативная, является безадресной. Стековая память должна быть организована как аппаратно, так и на обычном массиве адресной памяти.

В случае аппаратной реализации ячейки стековой памяти образуют одномерный массив, в котором соседние ячейки связаны друг с другом разрядными цепями передачи слов (рис. 5.4). При этом возможны два типа устройств (а, б), принципы функционирования которых различны. Рассмотрим первоначально структуру на рис. 5.4, а.

Запись нового слова, поступившего с ШИ вх, производится в верхнюю (нулевую) ячейку, при этом все ранее записанные слова (включая слово в ячейке 0) сдвигаются вниз, в соседние ячейки, номера которых на единицу больше. Считывание возможно только из верхней (нулевой) ячейки памяти. Основной режим - ϶ᴛᴏ считывание с удалением. При этом все остальные слова в памяти сдвигаются вверх, в соседние ячейки с меньшими номерами. В такой памяти реализуется правило: последний пришел – первый ушел . Стеки подобного типа принято называть стеками LIFO (Last In – First Out).

В ряде случаев устройства стековой памяти предусматривают также операцию простого считывания слова из ячейки 0 без его удаления и сдвига остальных слов. При использовании стека для запоминания параметров инициализации контроллеров каких-либо устройств ЭВМ обычно предусматривается возможность считывания содержимого любой ячейки стека без его удаления, ᴛ.ᴇ. считывание содержимого не только ячейки 0.

О первом слове, посылаемом в стек, говорят, что оно располагается на дне стека . О последнем посланном (по времени) в стек слове говорят, что оно находится в вершине стека . Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, ячейка N-1 – дно стека, а ячейка 0 – вершина.

Обычно аппаратный стек снабжается счетчиком стека СчСт, показывающим общее количество занесенных в память слов (СчСт = 0 – стек пустой). При заполнении стека полностью он запрещает дальнейшие операции записи.

Стековый принцип организации памяти можно реализовать не только в специально предназначенных для этого устройствах. Стековая организация данных возможна и на обычной адресной памяти с произвольным обращением (программный стек). Для организации стека LIFO в данном случае необходима еще одна ячейка памяти (регистр), в которой всегда хранится адрес вершины стека и которая принято называть указателем стека . Обычно в качестве указателя стека используют один из внутренних регистров процессора. Кроме этого, требуется соответствующее программное обеспечение. Принципы стековой организации данных на обычной адресной памяти иллюстрируются схемой на рис. 5.5.

В отличие от аппаратного стека данные, размещенные в программном стеке, при записи нового числа или считывании не перемещаются. Запись каждого нового слова осуществляется в ячейку памяти, следующую по порядку за той, адрес которой содержится в указателе стека. После записи нового слова содержимое указателя стека увеличивается на единицу (см. рис. 6.5). Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, в программном стеке перемещаются не данные, а вершина стека. При считывании слова из стека происходит обратный процесс. Слово считывается из ячейки, адрес которой находится в указателе стека, после чего содержимое указателя стека уменьшается на единицу.

В случае если вновь загружаемые в стек слова размещаются в ячейках памяти с последовательно увеличивающимися адресами, стек называют прямым. В случае если адреса последовательно убывают, то – перевернутым. В большинстве случаев используется перевернутый стек, что связано с особенностями аппаратной реализации счетчиков внутри процессора.

Чем удобна такая форма организации памяти? Забегая вперед, можно отметить, что любая команда, выполняемая в процессоре, в общем случае должна содержать код операции (КОП), адрес первого и второго операндов и адрес занесения результата. Для экономии памяти и сокращения времени выполнения машинной команды процессором желательно уменьшить длину команды. Пределом такого уменьшения является длина безадресной команды, ᴛ.ᴇ. просто КОП. Именно такие команды оказываются возможными при стековой организации памяти, так как при правильном расположении операндов в стеке достаточно последовательно их извлекать и выполнять над ними соответствующие операции.

Помимо рассмотренной выше стековой памяти типа LIFO в ЭВМ используются стековые памяти другого типа, реализующие правило: первый пришел – первый ушел . Стеки подобного типа принято называть стеками FIFO (First In – First Out). Такая стековая память широко используется для организации различного рода очередей (команд, данных, запросов и т.д.). Обобщенная структура аппаратного стека типа FIFO представлена на рис. 5.4, б.

Как и в предыдущем случае, ячейки стековой памяти образуют одномерный массив, в котором соседние ячейки связаны друг с другом разрядными цепями передачи слов. Запись нового слова, поступившего с ШИ вх, осуществляется в верхнюю (нулевую) ячейку, после чего оно сразу перемещается вниз и записывается в последнюю по счету незаполненную ячейку. В случае если стек перед записью был пустой, слово сразу попадает в ячейку с номером N-1, ᴛ.ᴇ. на дно стека. Считывание возможно только из нижней ячейки с номером N-1 (дно стека). Основной режим - ϶ᴛᴏ считывание с удалением. При этом все последующие (записанные) слова сдвигаются вниз, в соседние ячейки, номера которых на единицу больше. При заполнении стека счетчик (СчСт) запрещает дальнейшие операции записи в стек.

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, в отличие от стека LIFO, в стеке FIFO перемещается не дно, а вершина. Записываемые в стек FIFO слова постепенно продвигаются от вершины ко дну, откуда и считываются по мере крайне важно сти, причем темп записи и считывания определяются внешними управляющими сигналами и не связаны друг с другом.

Программная реализация стека FIFO в настоящем разделе не рассматривается, поскольку на практике используется достаточно редко.

Способы организации памяти - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Способы организации памяти" 2017, 2018.

Поиск номера кадра, соответствующего нужной странице, в многоуровневой таблице страниц требует нескольких обращений к основной памяти, поэтому занимает много времени. В некоторых случаях такая задержка недопустима. Проблема ускорения поиска решается на уровне архитектуры компьютера.

В соответствии со свойством локальности большинство программ в течение некоторого промежутка времени обращаются к небольшому количеству страниц, поэтому активно используется только небольшая часть таблицы страниц.

Естественное решение проблемы ускорения - снабдить компьютер аппаратным устройством для отображения виртуальных страниц в физические без обращения к таблице страниц, то есть иметь небольшую, быструю кэш-память, хранящую необходимую на данный момент часть таблицы страниц. Это устройство называется ассоциативной памятью, иногда также употребляют термин буфер поиска трансляции (translation lookaside buffer - TLB).

Одна запись таблицы в ассоциативной памяти (один вход) содержит информацию об одной виртуальной странице: ее атрибуты и кадр, в котором она находится. Эти поля в точности соответствуют полям в таблице страниц.

Так как ассоциативная память содержит только некоторые из записей таблицы страниц, каждая запись в TLB должна включать поле с номером виртуальной страницы. Память называется ассоциативной, потому что в ней происходит одновременное сравнение номера отображаемой виртуальной страницы с соответствующим полем во всех строках этой небольшой таблицы. Поэтому данный вид памяти достаточно дорого стоит. В строке, поле виртуальной страницы которой совпало с искомым значением, находится номер страничного кадра. Обычное число записей в TLB от 8 до 4096. Рост количества записей в ассоциативной памяти должен осуществляться с учетом таких факторов, как размер кэша основной памяти и количества обращений к памяти при выполнении одной команды.

Рассмотрим функционирование менеджера памяти при наличии ассоциативной памяти.

Вначале информация об отображении виртуальной страницы в физическую отыскивается в ассоциативной памяти. Если нужная запись найдена - все нормально, за исключением случаев нарушения привилегий, когда запрос на обращение к памяти отклоняется.

Если нужная запись в ассоциативной памяти отсутствует, отображение осуществляется через таблицу страниц. Происходит замена одной из записей в ассоциативной памяти найденной записью из таблицы страниц. Здесь мы сталкиваемся с традиционной для любого кэша проблемой замещения (а именно - какую из записей в кэше необходимо изменить). Конструкция ассоциативной памяти должна организовывать записи таким образом, чтобы можно было принять решение о том, какая из старых записей должна быть удалена при внесении новых.

Число удачных поисков номера страницы в ассоциативной памяти по отношению к общему числу поисков называется hit (совпадение) ratio (пропорция, отношение). Иногда также используется термин «процент попаданий в кэш». Таким образом, hit ratio - часть ссылок, которая может быть сделана с использованием ассоциативной памяти. Обращение к одним и тем же страницам повышает hit ratio. Чем больше hit ratio, тем меньше среднее время доступа к данным, находящимся в оперативной памяти.

Предположим, например, что для определения адреса в случае кэш-промаха через таблицу страниц необходимо 100 не, а для определения адреса в случае кэш-попадания через ассоциативную память - 20 не. С 90% hit ratio среднее время определения адреса - 0,9x20 + 0,1x100 = 28 не.

Вполне приемлемая производительность современных ОС доказывает эффективность использования ассоциативной памяти. Высокое значение вероятности нахождения данных в ассоциативной памяти связано с наличием у данных объективных свойств: пространственной и временной локальности.

Необходимо обратить внимание на следующий факт. При переключении контекста процессов нужно добиться того, чтобы новый процесс «не видел» в ассоциативной памяти информацию, относящуюся к предыдущему процессу, например очищать ее. Таким образом, использование ассоциативной памяти увеличивает время переключения контекста.

Рассмотренная двухуровневая (ассоциативная память + таблица страниц) схема преобразования адреса является ярким примером иерархии памяти, основанной на использовании принципа локальности, о чем говорилось во введении к предыдущей лекции.

Запоминающее устройство, как правило, содержит множество одинаковых запоминающих элементов, образующих запоминающий массив (ЗМ). Массив разделен на отдельные ячейки; каждая из них предназначена для хранения двоичного кода, число разрядов в котором определяется шириной выборки памяти (в частности, это может быть одно, половина или несколько машинных слов). Способ организации памяти зависит от методов размещения и поиска информации в запоминающем массиве. По этому признаку различают адресную, ассоциативную и стековую (магазинную) памяти.

Адресная память. В памяти с адресной организацией размещение и поиск информации в ЗМ основаны на использовании адреса хранения слова (числа, команды и т. п.), адресом служит номер ячейки ЗМ, в которой это слово размещается.

При записи (или считывании) слова в ЗМ инициирующая эту операцию команда должна указывать адрес (номер ячейки), по которому производится запись (считывание).

Типичная структура адресной памяти, показанная на рис. 4.2, содержит запоминающий массив из N n-разрядных ячеек и его аппаратурное обрамление, включающее регистр адреса РгА, имеющий k {k > log 2 N) разрядов, информационный регистр РгИ, блок адресной выборки БАВ, блок усилителей считывания БУС, блок разрядных усилителей-формирователей сигналов записи БУЗ и блок управления памятью БУП.

Рис.4.2.Структура адресной памяти.

По коду адреса в РгА БАВ формирует в соответствующей ячейке памяти сигналы, позволяющие произвести в ячейке считывание или запись слова.

Цикл обращения к памяти инициируется поступлением в БУП извне сигнала Обращение. Общая часть цикла обращения включает в себя прием в РгА с шины адреса ША адреса обращения и прием в БУП и расшифровку управляющего сигнала Операция, указывающего вид запрашиваемой операции (считывание или запись).

Далее при считывании БАВ дешифрирует адрес, посылает сигналы считывания в заданную адресом ячейку ЗМ, при этом код записанного в ячейке слова считывается усилителями считывания БУС и передается в РгИ. Затем в памяти с разрушающим считыванием (при считывании все запоминающие элементы ячейки устанавливаются в нулевое состояние). производится регенерация информации в ячейке путем записи в нее из РгИ считанного слова. Операция считывания завершается выдачей слова из РгИ на выходную информационную шину ШИВых.

При записи помимо выполнения указанной выше общей части цикла обращения производится прием записываемого слова с входной информационной шины ШИВх в РгИ. Сама запись состоит из двух операций: очистки ячейки (сброса в 0) и собственно записи. Для этого БАВ сначала производит выборку и очистку ячейки, заданной адресом в РгА. Очистка выполняется сигналами считывания слова в ячейке, но при этом блокируются усилители считывания и из БУС в РгИ информация не поступает. Затем в выбранную БАВ ячейку записывается слово из РгИ.

Блок управления БУП генерирует необходимые последовательности управляющих сигналов, инициирующих работу отдельных узлов памяти. Цепи передачи управляющих сигналов показаны тонкими линиями на рис. 4.2.

Ассоциативная память. В памяти этого типа поиск нужной информации производится не по адресу, а по ее содержанию (по ассоциативному признаку). При этом поиск по ассоциативному признаку (или последовательно по отдельным разрядам этого признака) происходит параллельно во времени для всех ячеек запоминающего массива. Во многих случаях ассоциативный поиск позволяет существенно упростить и ускорить обработку данных. Это достигается за счет того, что в памяти этого типа операция считывания информации совмещена с выполнением ряда логических операций.

Типичная структура ассоциативной памяти представлена на рис. 4.3. Запоминающий массив содержит N (п + 1) -разрядных ячеек. Для указания занятости ячейки используется служебный n-й разряд (0 - ячейка свободна, 1 - в ячейке записано слово).

По входной информационной шине ШИВх в регистр ассоциативного признака РгАП в разряды 0-и-1 поступает п- разрядный ассоциативный запрос, а в регистр маски РгМ - код маски поиска, при этом п-й разряд РгМ устанавливается в 0. Ассоциативный поиск производится лишь для совокупности разрядов РгАП, которым "соответствуют 1 в РгМ (незамаскированные разряды РгАП). Для слов, в которых цифры в разрядах совпали с незамаскированными разрядами РгАП, комбинационная схема КС устанавливает 1 в соответствующие разряды регистра совпадения РгСв и 0 в остальные разряды. Таким образом, значение j-ro разряда в РгСв определяется выражением

РгСв (j) =

где РгАП [i], РгМ [i] и ЗМ - значения i-го разряда соответственно РгАП, РгМ и j-й ячейки ЗМ.

Комбинационная схема формирования результата ассоциативного обращения ФС формирует из слова, образовавшегося в РгСв, сигналы 0 , 1 , 2 , соответствующие случаям отсутствия слов в ЗМ, удовлетворяющих ассоциативному признаку, наличию одного и более чем одного такого слова. Для этого ФС реализует следующие булевы функции:

0

=

1 = РгСв

2 = 0 1

Формирование содержимого РгСв и сигналов 0 , 1 , 2 по содержимому РгАП, РгМ и ЗМ называется операцией контроля ассоциации. Эта операция является составной частью операций считывания и записи, хотя она имеет и самостоятельное значение.

При считывании сначала производится контроль ассоциации по ассоциативному признаку в РгАП. Затем при 0 = 1 считывание отменяется из-за отсутствия искомой информации, при 1 = 1 считывается в РгИ найденное слово, при 2 = 1 в РгИ считывается слово из ячейки, имеющей наименьший номер среди ячеек, отмеченных 1 в РгСв. Из РгИ считанное слово выдается на ШИВых.

Рис. 4.3. Структура ассоциативной памяти

При записи сначала отыскивается свободная ячейка. Для этого выполняется операция контроля ассоциации при РгАП= 111. ..10 и РгМ == 00... 01. При этом свободные ячейки отмечаются 1 в РгСв. Для записи выбирается свободная ячейка с наименьшим номером. В нее записывается слово, поступившее с ШИВх в РгИ.

Рис. 4.4. Стековая память

С помощью операции контроля ассоциации можно, не считывая слов из памяти, определить по содержимому РгСв, сколько в памяти слов, удовлетворяющих ассоциативному признаку, например реализовать запросы типа сколько студентов в группе имеют отличную оценку по данной дисциплине. При использовании соответствующих комбинационных схем в ассоциативной памяти могут выполняться достаточно сложные логические операции, такие, как поиск большего (меньшего) числа, поиск слов, заключенных в определенных границах, поиск максимального (минимального) числа и др.

Отметим, что для ассоциативной памяти необходимы запоминающие элементы, допускающие считывание без разрушения записанной в них информации. Это связано с тем, что при ассоциативном поиске считывание производится по всему ЗМ для всех незамаскированных разрядов и негде сохранять временно разрушаемую считыванием информацию.

Стековая память, так же как и ассоциативная, является безадресной. В стековой памяти (рис. 4.4) ячейки образуют одномерный массив, в котором соседние ячейки связаны друг с другом разрядными цепями передачи слов. Запись нового слова производится в верхнюю ячейку (ячейку 0), при этом все ранее записанные слова (включая слово, находившееся в ячейке 0), сдвигаются вниз, в соседние ячейки с большими на 1 номерами. Считывание возможно только из верхней (нулевой) ячейки памяти, при этом, если производится считывание с удалением, все остальные слова в памяти сдвигаются вверх, в соседние ячейки с большими номерами. В этой памяти порядок считывания слов соответствует правилу: последним поступил - первым обслуживается. В ряде устройств рассматриваемого типа предусматривается также операция простого считывания слова из нулевой ячейки (без его удаления и сдвига слова в памяти). Иногда стековая память снабжается счетчиком стека СчСт, показывающим количество занесенных в память слов. Сигнал СчСт = 0 соответствует пустому, стеку, СчСт = N - 1 - заполненному стеку.

Часто стековую память организуют, используя адресную память. Широкое применение стековая память находит при обработке вложенных структур данных.

В последующих параграфах главы описываются различные типы ЗУ с адресной организацией. Ассоциативная память используется в аппаратуре динамического распределения ОП, а также для построения КЭШ-памяти.