Типы моделей описания баз данных. Понятие модели данных, базы данных. Понятие и назначение систем управления базами данных. вывод информации из базы данных

Классификация моделей данных базируется на понятиях о взаимосвязи объектов. Между таблицами базами данных могут существовать четыре типа различных связей: «один к одному»; «один ко многим»; «многие ко многим».

При отношении «один к одному » в каждый момент времени одной записи таблицы «1» соответствует не более одной записи таблицы «2». Например, одному клиенту соответствует только один номер в гостинице. Этот тип связи используют не очень часто, поскольку такие данные могут быть помещены в одну таблицу. Такую связь используют для разделения очень широких таблиц, например, для разделения таблицы с информацией о сотрудниках фирмы на две – служебной и личной информацией.

Связь с отношением «один ко многим » характеризует то, что одному экземпляру информационного объекта «1» соответствует 0,1,2 и более экземпляров объекта «2». Такое отношение существует, например, между таблицами «Поставщики» и «Товары», т.е. каждый поставщик может продавать различные товары, но у каждого товара есть единственный поставщик.

Отношение «многие ко многим » предполагает, что в каждый момент времени одной записи таблицы «1» соответствует несколько экземпляров таблицы «2» и наоборот. Примером может служить связь между информационными объектами «Клиент» и «Банк». Один клиент хранит средства во многих банках. Один банк обслуживает многих клиентов. Реализуется отношение с помощью третьей (связующей) таблицы, ключ которой состоит, по крайней мере, из двух полей, которые являются полями внешнего ключа в исходных таблицах.

Известны три основных типа моделей данных.

Иерархическая модель. Предполагает организацию данных в виде древовидной структуры. Дерево представляет собой иерархию элементов. На самом верхнем уровне структуры находится корень дерева. У одного дерева может быть только один корень, остальные - узлы, называемые порожденными. Каждый узел имеет исходный, находящийся выше него.

Иерархическая базой данных представляет собой как множество отношений и веерных отношений, для которых соблюдаются два ограничения: существует единственное отношение, называемое корневым, которое не является зависимым ни в одном веерном отношении; все остальные отношения (кроме корневого) являются зависимыми отношениями только в одном веерном отношении.

Записью иерархической БД называется множество значений, содержащее одно значение корневого отношения и все вееры, доступные от него. В нашем примере запись образуют данные, относящиеся к одному факультету.

Сетевая модель . В основу модели положены сетевые структуры, в которых любой элемент может быть связан с любым другим элементом. Информационными конструкциями в модели являются отношения и веерные отношения. Последние подразделяют на основные и зависимые. Веерным отношением W(R,S) называется пара отношений R и S и связь между ними при условии, что каждое значение S связано с единственным значением R . Отношение R называют исходным (основным), а S - порожденным (зависимым).

В структуру основного и зависимого отношений вводится дополнительный атрибут, называемый адресом связи, который обеспечивает соответствие каждого значения зависимого отношения S с единственным значением основного отношения R . Адрес связи хранит начальный адрес или номер следующей обрабатываемой записи. Кольцевая структура адресов связи называется веером . Роль "ручки" веера играет запись основного отношения.

Недостатком рассмотренных выше моделей данных является то, что при добавлении новых вершин или установлении новых связей возникают проблемы выгрузки данных из базы и загрузки их в новую структуру. При этом возможна утрата данных или возникновения неопределенных значений данных.

Реляционная модель. В основе структуры данных этоймодели лежит аппарат реляционной алгебры и теории нормализации. Модель предполагает использование двумерных таблиц (отношений).

Ограничения на отношения реляционной модели: каждый элемент таблицы представляет собой простой элемент данных; в таблице нет одинаковых строк; столбцам (полям) присвоены уникальные имена; все строки таблицы имеют одну и ту же структуру; в таблице порядок строк и столбцов произволен.

Связь между таблицами осуществляется посредством значений одного или нескольких совпадающих полей. Каждая строка таблицы в реляционных базах данных уникальна. Для обеспечения уникальности строк используют ключи, которые содержат одно или несколько полей таблицы. Ключи хранятся в упорядоченном виде, что обеспечивает прямой доступ к записям таблицы во время поиска.

Это БД, основанная на древовидной структуре. По принципу построения она чем-то схожа с файловой системой компьютера. У использования такой модели есть свои достоинства и недостатки, которые будут рассмотрены в этой статье, вместе с подробными примерами.

Виды баз данных

Как известно, различают четыре вида посторения БД:

- Реляционные - табличные СУБД, где информация представлена в виде строк-столбцов. По этому принципу строятся в "Аксесе", к примеру.

- Объектно-ориентированные - тесно связаны с в котором идет работа с объектами), и это их главный плюс, но, учитывая их небольшую производительность, они пока значительно уступают в распространенности реляционным.

- Гибридные - СУБД, вмещающие в себе сразу два указанных выше вида.

- Иерархические - объект внимания данной статьи. характеризирующиеся древообразной структурой.

Наиболее известным примером иерархической базы данных является продукт, созданный компанией IBM ("АйБиЭм"), под названием Information Management System (переводится как "Информационная система управления"), сокращенно IMS. Первая версия IMS вышла еще в прошлом, двадцатом веке, в шестьдесят восьмом году. Она используется для хранения и контроля данных и поныне.

Принцип построения иерархической модели

Иерархическая модель данных строится по следующему принципу:

- для каждого узла древовидной структуры ставится в соответствие некий сегмент;

- под сегментом понимаются поля данных с присвоенным каждому полю именем и выстроенные в один линейный кортеж;

- еще одно соответствие: один входной и несколько выходных сегментов для каждого исходного поля;

- для каждого структурного элемента существует одно и только одно место в системе иерархии;

- древовидная структура начинается с корневого элемента;

- у каждого подчиненного узла только один предок, но у каждого исходного может быть несколько потомков.

Применение иерархической структуры данных

Иерархическая база данных - это хранилище, применимое для тех систем, которым изначально свойственна древовидная структура. Для них выбирать подобное моделирование - логично.

Пример иерархической базы данных с изначально систематизированными степенями - воинское подразделение, в котором, как известно, четко определены ранги. Также это могут быть сложные механизмы, состоящие из все более упрощающихся к низу иерархии частичек. Для моделирования таких систем и приведения их к виду рассматриваемой БД нет необходимости в декомпозиции. Тем не менее такая ситуация складывается не всегда.

Кроме того, существует тенденция, при которой направленный вниз по структуре запрос проще, чем аналогичный вверх.

Основные операции над БД, построенными на иерархической модели

Структура иерархической базы данных позволяет успешно и практически беспроблемно (в зависимости от навыков и умений) совершать следующие операции (представлены самые основные, список всегда можно расширить мелкими дополнениями):

- поиск по базе данных того или иного элемента;

- переход по базе данных - от дерева к дереву;

- переход по дереву - от ветви к ветви;

- соответственно, переход по ветвям - поэлементно;

- работа с записями: вставка новой и/или удаление текущей, копирование, вырезание и т. д.

Обобщенное описание структуры

Термин "древовидная" для описания структуры упоминается в этой статье уже далеко не единожды. Пора рассказать, откуда он произошел. Все потому что иерархическая база данных - это такая БД, которая использует тип данных "дерево". Рассмотрим подробнее, что он из себя представляет.

Это составной тип: в каждый из элементов (узлов) вкладывается несколько последующих (один или более). А начинается все с одного корневого элемента. Суть в том, что каждый из кусочков типа "дерево", является подтипом, тоже "деревом". Много-много разветвленных, и все также упорядоченных структур.

Элементарные типы могут быть простыми и составными, но по существу это всегда записи. Но в простом записи присутствует один а в составном - целая их совокупность.

Иерархической модели свойственен принцип потомков, когда каждый предыдущий сегмент является предком для последующего. Кроме того, потомок по отношению к вышестоящему типу является типом подчиненным, в то время как равнозначные один другому записи считаются близнецами.

Наполнение БД

Основными данными иерархической БД являются значения (числа или символы), которые хранятся в записях. Обходят такую базу данных обычно снизу вверх и слева направо.

Достоинства

Иерархическая база данных - это имеющая корневую папку БД, постепенно разветвляющаяся книзу. Учитывая, что подобная структура весьма схожа с файловой системой, такие базы успешно применяются для выполнения различных операций над данными ЭВМ. Итог: рациональное распределение ее памяти, а также весьма достойные показатели времени, затраченного на работу.

Иерархическая модель идеальна для применения ее для упорядоченной информации.

Недостатки

Однако те же особенности рассматриваемых СУБД, которые стали их основными достоинствами, определяют также и их недостатки. К примеру, громоздкость и сложность логических связей - опытному специалисту при работе с ранее неизвестной базой будет трудно разобраться, а простой пользователь и вовсе в ней "заблудится". Эта сложность понимания приводит к тому, что на самом деле не так много СУБД построены на иерархической модели. Примером иерархической базы данных является, кроме уже описанного продукта компании "АйБиЭм", "Ока" и МИРИС (производство России), а также Data Edge и Team-UP (от зарубежных корпораций).

Примеры

Иерархическая база данных - это многообразие различных уровней, на которых строятся взаимосвязи. Схематично она выглядит как перевернутый граф. Пример иерархической базы данных - любое государственное административное учреждение. Взять, допустим, школу.

На самом верхней уровне будет располагаться "лидер" администрации - директор. В его подчинении завучи, у завучей - преподаватели, который руководят параллелями классов. В каждой параллели энное их количество, а в каждом классе есть некоторое число учеников.

По такому же принципу можно расписать и управление какой-нибудь корпорацией. Глава компании или даже совет директоров на самом верху. Далее - все большее количество подразделений, в каждом из которых действует своя структура. Есть и общие черты: начальник в каждом отделе, его помощник, его секретарь, собственно, офисные сотрудники и так далее.

Применение в ЭВМ

Могут быть и более серьезные области применения. Яркий пример иерархической базы данных- это файловая система. Всем привычный "Проводник" строится в самом ядре операционной системы "Виндоус" именно по такой схеме, так же, как и многие другие файловые менеджеры.

Сетевые базы данных

Существуют:

- реляционные;

- иерархические;

- сетевые базы данных.

Почему мы вновь вспомнили о классификации? Поскольку, в отличие от реляционной, сетевая БД имеет с иерархической схожие черты.

Время вспомнить в базах данных. Есть связи "один-к-одному", "один-ко-многим" и "многие-ко-многим". Нас интересует последняя. В сетевой БД она проявляется следующим образом: у одного узла-наследника может быть сразу несколько предков. Свойство иметь несколько потомков также сохраняется. Можно сказать, что иерархические базы данных, сетевые базы данных сами по себе уже пример такого наследования. Предком в данном случае является именно иерархическая БД, так как принцип построения структуры в сетевых БД остается прежним.

Иерархия и реляционность

Название "реляционная" произошло от английского слова "отношение". Как уже упоминалось в начале статьи, они часто выражаются таблично. Но в предыдущем пункте мы указали, что иерархическая БД также может организовывать связи, значит ли это, что и между этими двумя типами есть некая объединяющая их тонкая ниточка?

Да. Помимо того, что и первый, и второй вид все еще относятся к базам данных, кроме этого признака есть еще одно общее свойство. Например, иерархическую БД (и сетевую заодно с ней) можно выразить в таблице. Суть здесь не в том, в каком виде представить информацию конечному пользователю (это уже вопрос юзабилити интерфейса), но по какому принципу была структурирована информация. Так, четкое деление на отделы со своими начальниками, подразделениями и прочим по-прежнему будет выражено в иерархии, но для удобства занесено в таблицу.

Классификация баз данных.

По технологии обработки данных базы данных подразделяются на централизованные и распределенные.

Централизованная база данных хранится в памяти одной вычислительной системы. Если эта вычислительная система является компонентом сети ЭВМ, возможен распределённый доступ к такой базе. Такой способ использования баз данных часто применяют в локальных сетях ПК.

Распределённая база данных состоит из нескольких, возможно пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, хранимых в различных ЭВМ вычислительной сети. Работа с такой базой осуществляется с помощью системы управления распределённой базой данных (СУРБД).

По способу доступа к данным базы данных разделяются на базы данных с локальным доступом и базы данных с удаленным (сетевым) доступом.

Ядром любой модели базы данных является модель данных.

Модель данных - совокупность структур данных и операций их обработки. С помощью модели данных могут быть представлены объекты предметной области и взаимосвязи между ними.

На сегодняшний день существует три основных подхода к построению баз данных: иерархический, сетевой и реляционный.

Исторически первой появилась Иерархическая модель данных. Иерархическая модель данных строится по принципу иерархии типов объектов, т.е. один тип объекта является главным, а остальные подчиненными.

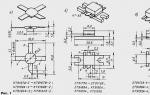

Данные представлены в виде деревьев. Две вершины дерева связаны отношением подчиненности. Дерево обязательно содержит одну вершину, которая не имеет главных. Такая вершина называется корнем. В данном случае это вершина 3. Вершины, которые не имеют подчиненных называются листьями, на рисунке это 1, 2, 5, 7, 8, 9.

Рис.1. Иерархическая модель данных

Вершина дерева хранит данные, характеризующие некоторый объект и несколько связей с подчиненными вершинами.

Между главными и подчиненными объектами установлено отношение «один ко многим». Для каждого подчиненного типа объекта может быть только один исходный тип объекта.

Главная вершина - Отдел - содержит информацию о названии, бюджете и телефоне отдела. Отдел имеет подчиненную вершину Руководитель с информацией Фамилия, Год рождения, Разряд и несколько подчиненных вершин сотрудники, каждый сотрудник характеризуется Фамилией, Адресом и т.д. Данное дерево содержит информацию об одном отделе. Для описания второго отдела требуется второе дерево. База данных будет содержать несколько деревьев одинаковой структуры. Возможные операции с иерархической базой данных: переход между деревьями, создание и удаление дерева, поиск вершины дерева, изменение информации в вершинах. Работа с иерархическими базами данных основана на математической теории графов.

Сетевая модель данных.

Сетевая модель является обобщением иерархической модели данных. Любой объект может быть главным и подчиненным. Каждый объект может участвовать в любом числе взаимодействий. Единственное ограничение - отношение подчиненности не может вернуться обратно к вершине, с которой оно начиналось.

Рис.2. Сетевая модель данных

Отдел содержит информацию: Название, Бюджет, Телефон и связи с Руководителем и несколькими Сотрудниками. Руководитель характеризуется Датой вступления в должность, Годом рождения, Разрядом. Сотрудники характеризуются фамилией, Адресом. Вершина Руководитель связана с одной из вершин Сотрудников, в ней хранятся Фамилия и Адрес руководителя.

Реляционная модель данных.

В реляционной модели данных объекты и взаимодействия между ними представляются с помощью таблиц. Каждая таблица должна иметь первичный ключ - поле или комбинацию полей, которая единственным образом идентифицирует каждую строку таблицы.

В настоящее время реляционная модель данных является наиболее популярной. На ее идеологии построены СУБД FoxPro, Access, Visual C++ и д.р.

Возможные операции в реляционной базе данных: создание таблиц и связей, изменение структуры таблиц, добавление, удаление и изменения записей, поиск данных, отбор данных из одной или нескольких таблиц и т.д.

Работа с реляционными базами данных основана на реляционной алгебре.

Каждая система БД реализует ту или иную модель данных, которая определяет правила порождения допустимых для системы видов структур данных, возможные операции над такими структурами, классы представимых средствами системы ограничений целостности данных. Таким образом, модель данных задает границы множества всех конкретных БД, которые могут быть созданы средствами этой системы.

Описание выбранной предметной области в терминах модели данных позволяет получить модель БД. Обычно выделяют три уровня моделей БД .

Мифологическая модель отражает информацию о предметной области без ориентации на конкретную СУБД (или даже на тип предполагаемой к использованию СУБД). В связи с этим некоторые авторы говорят о существовании инфологической модели предметной области, а не БД.

Даталогическая модель БД – модель логического уровня, представляющая собой отображение логических связей между элементами данных независимо от их содержания и среды хранения. Эта модель строится в терминах информационных единиц, допустимых в той СУБД, в среде которой будет создаваться БД. Этап создания данной модели называется даталогическим или логическим проектированием.

Физическая модель БД строится с учетом возможностей по организации и хранению данных, предоставляемых СУБД и используемой программноаппаратной платформой. Она, в частности, определяет используемые запоминающие устройства и способы организации данных в среде хранения.

При проектировании БД первой строится инфологическая модель, после чего – даталогическая, и только после нее – физическая. Более подробно эти этапы будут рассмотрены в следующих главах.

Однако вернемся к рассмотрению моделей данных. Разные авторы приводят несколько различающиеся перечни существующих моделей данных. Например, в предлагается такой список моделей данных и периодов времени, когда в их разработке были получены основные результаты:

- иерархическая (англ. hierarchical), конец 1960-х и 1970-е гг.;

- сетевая (англ. network), 1970-е гг.;

- реляционная (англ. relational), 1970-е и начало 1980-х гг.;

- "сущность – связь" (англ. entity – relationship), 1970-е гг.;

- расширенная реляционная (англ. extended relational), 1980-е гг.;

- семантическая (англ. semantic), конец 1970-х и 1980-е гг.;

- объектно-ориентированная (англ. object-oriented), конец 1980-х – начало 1990-х гг.;

- объектно-реляционная (англ. object-relational), конец 1980-х – начало 1990-х гг.;

- полуструктурированная (англ. semi-structured), с конца 1990-х гг. до настоящего времени.

Первыми появились модели данных, основанные на теории графов, – иерархическая и сетевая. Более подробно они рассмотрены ниже. Следующей появилась разработанная Э. Коддом (Edgar Codd) реляционная модель данных, основанная на математической теории множеств. На сегодняшний день она является самой распространенной, поэтому будет рассматриваться наиболее подробно. Вопросам, связанным с реляционной моделью и логическим проектированием реляционных баз данных, посвящены главы 4 и 5.

Модель "сущность – связь" была предложена П. Ченом (Peter Chen) в 1976 г. в качестве унифицированного способа описания предметной области. Как самостоятельная модель данных (в соответствии с приведенным выше определением) она развития не получила, но стала основой для создания инфологических моделей БД. Этап инфологического проектирования рассмотрен в главе 6.

Семантическая модель, так же как и модель "сущность – связь", используется для построения инфологических моделей. Только в этом случае пользовательские данные представляются в виде набора семантических объектов. Семантический объект – это именованная совокупность атрибутов, которая в достаточной степени описывает отдельный феномен (объект, явление и т.п.).

Объектно-ориентированная и объектно-реляционная модели данных появились в результате распространения объектно-ориентированного подхода в программировании. Объектная модель данных предлагает рассматривать БД как множество объектов, обладающих свойствами инкапсуляции, наследования и т.д. В 1989 г. был опубликован "Манифест систем объектно-ориентированных баз данных", а в 1991 г. образован консорциум ODMG (от англ. Object Data Management Group), который занялся разработкой стандартов. В 2000 г. была опубликована версия стандарта The Object Data Standard: ODMG 3.0, а в 2001 г. группа прекратила свою деятельность. Примерно в то же время велась активная работа по адаптации реляционной модели к требованиям объектно-ориентированного подхода к разработке ПО, что привело к появлению объектно-реляционной модели данных. Позднее объектные расширения были введены в стандарт языка SQL.

К полуструктурированным относят данные, в которых можно выделить некоторую структуру, но она недостаточно строгая по сравнению с реляционными структурами данных (или структурами других традиционных моделей данных) . Наиболее ярким примером полуструктурированных данных являются XML-документы (от англ. extensible Markup Language – расширяемый язык разметки). Действительный (англ. valid) XML-до- кумент должен соответствовать определенному формату описания (схеме), где заданы структура документа, допустимые названия элементов, атрибутов и т.д. Формат XML широко используется для обмена данными между приложениями, и его поддержка обеспечивается многими СУБД.

База данных (БД) – это совокупность взаимосвязанных, характеризующаяся возможностью использования для большого количества приложений, возможностью быстрого получения и модификации необходимой информации, минимальной избыточностью информации, независимостью прикладных программ, общим управляемым способом поиска

Возможность применения баз данных для многих прикладных программ пользователя упрощает реализацию комплексных запросов, снижает избыточность хранимых данных и повышает эффективность использования информационной технологии. Основное свойство баз данных - независимость данных и использующих их программ. Независимость данных подразумевает, что изменение данных не приводит к изменению прикладных программ и наоборот.

Ядром любой базы данных является модель данных. Модель данных – это совокупность структур данных и операций их обработки.

Модели баз данных базируются на современном подходе к обработке информации, состоящем в том, что структуры данных обладают относительной устойчивостью. Структура информационной базы, отображающая в структурированном виде информационную модель предметной области, позволяет сформировать логические записи, их элементы и взаимосвязи между ними. Взаимосвязи могут быть типизированы по следующим основным видам:

– "один к одному", когда одна запись может быть связана

только с одной записью;

– "один ко многим", когда одна запись взаимосвязана со многими другими;

– "многие ко многим", когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими записями в различных вариантах.

Применение того или иного вида взаимосвязей определило три основные модели баз данных: иерархическую, сетевую и реляционную.

Для пояснения логической структуры основных моделей баз данных рассмотрим такую простую задачу: необходимо разработать логическую структуру БД для хранения данных о трех поставщиках: П 1 , П 2 , П 3 , которые могут поставлять товары Т 1 , Т 2 , Т 3 в следующих комбинациях: поставщик П 1 - все три вида товаров, поставщик П 2 - товары Т 1 и Т 3 , поставщик П 3 - товары Т 2 и Т 3 .

Иерархическая модель представляется в виде древовидного графа, в котором объекты выделяются по уровням соподчиненности (иерархии) объектов (рис. 4.1.)

Рис. 4.1. Иерархическая модель БД

На верхнем, первом уровне находится информация об объекте "поставщики" (П), на втором - о конкретных поставщиках П 1 , П 2 , П 3 , на нижнем, третьем, уровне - о товарах, которые могут поставлять конкретные поставщики. В иерархической модели должно соблюдаться правило: каждый порожденный узел не может иметь больше одного порождающего узла (только одна входящая стрелка); в структуре может быть только один непорожденный узел (без входящей стрелки) - корень. Узлы, не имеющие входных стрелок, носят название листьев. Узел интегрируется как запись. Для поиска необходимой записи нужно двигаться от корня к листьям, т.е. сверху вниз, что значительно упрощает доступ.

Достоинство иерархической модели данных состоит в том, что она позволяет описать их структуру, как на логическом, так и на физическом уровне. Недостатками данной модели являются жесткая фиксированность взаимосвязей между элементами данных, вследствие чего любые изменения связей требуют изменения структуры, а также жесткая зависимость физической и логической организации данных. Быстрота доступа в иерархической модели достигнута за счет потери информационной гибкости (за один проход по дереву невозможно получить информацию о том, какие поставщики поставляют, например, товар Ti).

В иерархической модели используется вид связи между элементами данных "один ко многим". Если применяется взаимосвязь вида "многие ко многим", то приходят к сетевой модели данных.

Сетевая модель базы данных для поставленной задачи представлена в виде диаграммы связей (рис. 5.2.). На диаграмме указаны независимые (основные) типы данных П 1 , П 2 , П 3 , т.е. информация о поставщиках, и зависимые - информация о товарах T 1 , T 2 , и Т 3 . В сетевой модели допустимы любые виды связей между записями и отсутствует ограничение на число обратных связей. Но должно соблюдаться одно правило: связь включает основную и зависимую записи

Рис. 4.2. Сетевая модель базы данных

Достоинство сетевой модели БД - большая информационная гибкость по сравнению с иерархической моделью. Однако сохраняется общий для обеих моделей недостаток - достаточно жесткая структура, что препятствует развитию информационной базы системы управления. При необходимости частой реорганизации информационной базы (например, при использовании настраиваемых базовых информационных технологий) применяют наиболее совершенную модель БД - реляционную, в которой отсутствуют различия между объектами и взаимосвязями.

В реляционной модели базы данных взаимосвязи между элементами данных представляются в виде двумерных таблиц, называемых отношениями. Отношения обладают следующими свойствами: каждый элемент таблицы представляет собой один элемент данных (повторяющиеся группы отсутствуют); элементы столб ца имеют одинаковую природу, и столбцам однозначно присвоены имена; в таблице нет двух одинаковых строк; строки и столбцы могут просматриваться в любом порядке вне зависимости от их информационного содержания.

Преимуществами реляционной модели БД являются простота логической модели (таблицы привычны для представления информации); гибкость системы защиты (для каждого отношения может быть задана правомерность доступа); независимость данных; возможность построения простого языка манипулирования данными с помощью математически строгой теории реляционной алгебры (алгебры отношений).

Для приведенной выше задачи о поставщиках и товарах логическая структура реляционной БД будет содержать три таблицы (отношения): R 1 , R 2 , R 3 , состоящие соответственно из записей о поставках, о товарах и о поставках товаров поставщиками (рис. 4.3.)

|

|

|

Рис. 4.3. Реляционная модель БД

СУБД и ее функции

Системой управления базами данных (СУБД) называют программную систему, предназначенную для создания на ЭВМ общей базы данных, используемой для решения множества задач. Подобные системы служат для поддержания базы данных в актуальном состоянии и обеспечивают эффективный доступ пользователей к содержащимся в ней данным в рамках предоставленных пользователям полномочий.

СУБД предназначена для централизованного управления базой данных в интересах всех работающих в этой системе.

По степени универсальности различают два класса СУБД:

– системы общего назначения;

– специализированные системы.

СУБД общего назначения не ориентированы на какую-либо предметную область или на информационные потребности какой-либо группы пользователей. Каждая система такого рода реализуется как программный продукт, способный функционировать на некоторой модели ЭВМ в определенной операционной системе и поставляется многим пользователям как коммерческое изделие. Такие СУБД обладают средствами настройки на работу с конкретной базой данных. Использование СУБД общего назначения в качестве инструментального средства для создания автоматизированных информационных систем, основанных на технологии баз данных, позволяет существенно сокращать сроки разработки, экономить трудовые ресурсы. Этим СУБД присущи развитые функциональные возможности.

Специализированные СУБД создаются в редких случаях при невозможности или нецелесообразности использования СУБД общего назначения.

СУБД общего назначения - это сложные программные комплексы, предназначенные для выполнения всей совокупности функций, связанных с созданием и эксплуатацией базы данных информационной системы.

Используемые в настоящее время СУБД обладают средствами обеспечения целостности данных и надежной безопасности, что дает возможность разработчикам гарантировать большую безопасность данных при меньших затратах сил на низкоуровневое программирование. Продукты, функционирующие в среде WINDOWS, выгодно отличаются удобством пользовательского интерфейса и встроенными средствами повышения производительности.

Производительность СУБД оценивается:

– временем выполнения запросов;

– скоростью поиска информации в неиндексированных полях;

– временем выполнения операций импортирования базы данных из других форматов;

– скоростью создания индексов и выполнения таких массовых операций, как обновление, вставка, удаление данных;

– максимальным числом параллельных обращений к данным в многопользовательском режиме;

– временем генерации отчета.

На производительность СУБД оказывают влияние два фактора:

– СУБД, которые следят за соблюдением целостности данных, несут дополнительную нагрузку, которую не испытывают другие программы;

– производительность собственных прикладных программ сильно зависит от правильного проектирования и построения базы данных.

Похожая информация.